この記事では油と健康との関係に着目して結局どの油を取ればいいの?という疑問を焼き用油、揚げ物用油、生食用油の3つの用途別にご紹介いたします。この記事を最後まで読むことで正しい知識がつき健康に重要な油の知識がつき正しい選択ができるようになります。

油の役割

油はなぜ体にとって重要なのでしょうか?

- ・体を維持するうえで重要な栄養素だから

-

油が属する脂質は3大栄養素の1つであり、不足すると体の機能が損なわれる可能性があります。

- ・皮膚や髪の健康に重要な役割があるから

-

油の摂取がないとこれらの部位の感想やトラブルを起こします。

- ・心臓、血管系の健康に重要な要素だから

-

血管の柔軟性や炎症の抑制に関与しています。

- ・脳機能に重要な要素だから

-

油の摂取がないと脳の機能低下や認知機能の低下が起こる可能性があります。

油と脳の認知機能についてラットを使ったこんな実験があります。

米国神経科学協会が発行している雑誌に掲載されているこの実験では油の一種オメガ3脂肪酸の欠乏状態をラットで作りました。

それから通常のラットとオメガ3脂肪酸の欠乏しているラットに認知機能のテストを行い結果の違いを調査しました。

その結果オメガ-3脂肪酸の欠乏がラットの空間的学習能力に影響を与え、認知機能の低下を引き起こすことが示されました。

In summary, this study demonstrates that rats with low brain DHA have a deficit in spatial reversal learning that could be related to changes in dopamine transmission in critical brain circuits.

Fedorova I, Hussein N, Baumann MH, Di Martino C, Salem N Jr. An n-3 fatty acid deficiency impairs rat spatial learning in the Barnes maze. Behav Neurosci. 2009 Feb;123(1):196-205. doi: 10.1037/a0013801. PMID: 19170444.

shu

shu油はあまり体に良くないイメージがあるけど、取らなければいけない油は必ずとらないといけないですね。

脂質の種類

ここでは油の大枠【脂質】はそもそもどんなものがあるかを紹介します。脂質は下記の3つに分類されます。

- 飽和脂肪酸

- 一価不飽和脂肪酸

- 多価不飽和脂肪酸

難しそうな言葉が出てきたけど【飽和】は肉系【不飽和】は魚、植物のイメージがおおむねあてはまるかも?

エネルギー源として利用される他、細胞膜の構成やホルモン合成に関与する。

こんな食材に含まれています。

- 動物性の脂肪

- バター

- ココナッツオイル

心臓血管の健康をサポートし、炎症を抑制するなどの効果があるとされています。

こんな食材に含まれています。

- オリーブオイル

- アボカド

- ナッツ類

脳機能や免疫機能のサポート、炎症の調整、血液の流れを改善するなど、さまざまな健康効果が期待されています。

例えばどんなものがある?

- オメガ-3脂肪酸-青魚やチアシード、亜麻仁など

- オメガ-6脂肪酸-植物油やナッツ類に多く含まれる

取るべき油Q&A

- 食事から取るべき油は?

-

体内で合成できない必須脂肪酸(オメガ-3脂肪酸の一種であるα-リノレン酸、オメガ-6脂肪酸の一種リノール酸)は食物から積極的に摂取する必要があります。

- それは何に含まれている?

-

α-リノレン酸はアマニ、チアシード、くるみなど。

リノール酸は大豆油、コーン油、ひまし油、菜種油などの植物性油やナッツ類に多く含まれています。

- 必須脂肪酸の他に積極的に取るべき油はある?

-

青魚などに含まれるDHAやEPAは脳や神経系の機能に重要な役割を果たすため、食事から直接摂取することが推奨されています。

オメガ-6脂肪酸の一種リノール酸も取るべき油に入っていますが、過剰摂取は健康に害をもたらします。外食や加工食品の摂取が多い自覚のある人はすでに過剰になっている可能性があるのでリノール酸の摂取に気を付けましょう。

飽和脂肪酸はとらなくていい?

体に必要な飽和脂肪酸ですが、現代人の生活には過剰な場合が多いです。その理由と現状のデータ、過剰摂取したらどうなるかを見ていきましょう。

現代人が飽和脂肪酸を過剰摂取している理由

- 1.単純な構造の為体内で容易に合成できる。

-

主に肝臓において、糖質やタンパク質から合成されることが知られています。

- 2.現代人の生活が肉食を中心としているため

-

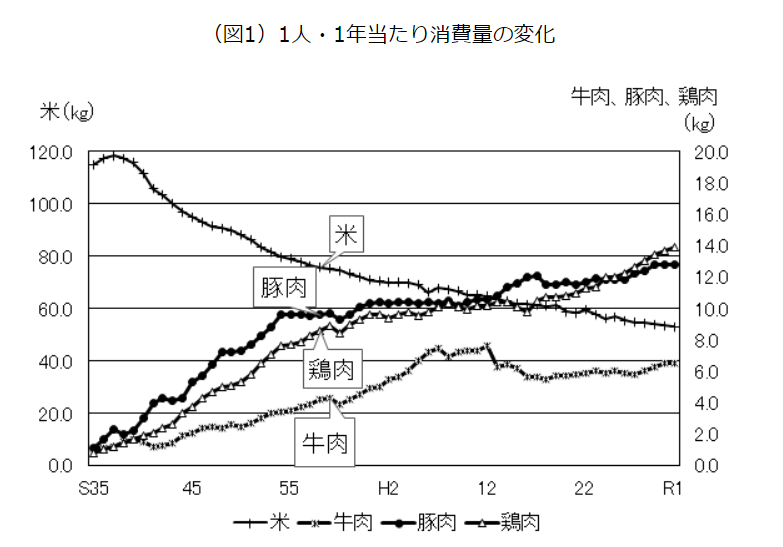

日本では近年肉食へのシフトが顕著になっています。

データでみる日本人の肉食化

ではここで日本でどのくらい肉食化が進んでいるかをデータで見てみましょう。

その4:お肉の自給率/農林水産省

上記データを見ると60年前に比べて肉の消費量は10倍ほどになっていることがわかります。このため飽和脂肪酸摂取量に関しても10倍まではいかないにしてもかなり多くなっていることは間違いないでしょう。

飽和脂肪酸を過剰に摂取するとどうなる?

過剰摂取は下記のように様々な害を体に与えます。

- LDLコレステロールの増加

- 炎症反応の増加

- メタボのリスク増加

- 腸内細菌のバランスが崩れる

僕もアトピーですが、飽和脂肪酸が関係していることを知り意識してからかなり改善しました。結論意識して取りたい油ではないことがお分かりいただけるかと思います。

用途別油ランキング

このセクションではおすすめの油をランキング形式で紹介したいと思います。

焼き用油

焼き用油には高温に耐えれるかという点と、飽和脂肪酸の含有量から選定しました。

- 1位 アボカドオイル

-

栄養価が高いですが、中程度の耐熱性があります。あまり高温にすると酸化してしまいますので気を付けましょう。

- 2位 こめ油

-

安定性が高く、高温でも酸化しにくい性質があります。

- 3位 大豆油

-

高温に適している油です。抗酸化作用があります。

揚げ用油

揚げ油は量を使わなければいけないので価格の安さ、高温になっても酸化しないか、飽和脂肪酸が少ないかという点から選びました。

- 1位 こめ油

-

安定性が高く、高温でも酸化しにくい性質があります。比較的安価で購入できます。

- 2位 大豆油

-

高温に適している油です。抗酸化作用があります。比較的安価で購入できます。

- 3位 ひまわり油

-

高温に適しています。栄養価が高く酸化しにくいです。比較的安価で購入できます。

生食用油

これらの油はぜひ積極的に取っていただきたい油になります。

- 1位 オリーブオイル

-

長寿と関連のあることで知られる地中海式食事にはオリーブオイルが欠かせません。心臓、血管の健康サポート、抗酸化、抗炎症、脳の健康、消化器系の健康など効能は多岐にわたります。ただ高温には弱いため生食用のみにランクインさせていただきました。

- 2位 アマニオイル

-

オメガ-3脂肪酸といえばアマニオイルが代表ではないでしょうか?その他にも心臓、血管の健康サポート、抗炎症、皮膚や髪の健康サポート、便秘改善などの効果があります。

- 3位 アボカドオイル

-

心臓、血管の健康サポート、抗酸化、抗炎症、皮膚や髪の健康サポート、動脈硬化や高血圧などのリスクを低下させるとされています。

- サラダ油はどうなの?

-

様々な油をブレンドして生食できるように精製度を高めたものになります。高温にも強く飽和脂肪酸も多くないので焼き物や揚げ物、生食にも使えます。様々な油が入っていますので今回はランキングに入れませんでした。

サラダ油というのは、こうしたサラダ料理などに使う生でも使用できる食用油という意味です。生で召し上がっていただけるように、より精製の度合いを高めた良質の食用油のことを特に「サラダ油」と名づけました。

油に関するQ&A/日清オイリオHOME - 油を扱ううえでの注意点はある?

-

加熱しすぎると有害物質が出ますのでその油にあった加熱温度で使うことです。保管の際は直射日光や高温の場所では酸化してしまうので避けましょう。再利用は極力控えましょう。

- なんで油は酸化させたらいけないの?

-

酸化した油を摂取すると、有害な過酸化脂質やアルデヒドなどが発生し体内を酸化させ、細胞や組織に悪影響を及ぼします。その他にも栄養価の低下や活性酸素などデメリットだらけなので酸化させないようにするのです。

- ランキングにある油だったら揚げ物を多く食べても問題ない?

-

揚げ物はどの油を使っても糖化リスクなどがあります。

米油、大豆油など様々な油に含まれるリノール酸の高温加熱による毒性の可能性など明確にわかっていないこともあります。

揚げ物などは特にカロリーも高いので健康に気を付けたい方は極力控えることをお勧めします。

まとめ

積極的に取りたい油とそうではない油が理解できましたでしょうか?油は健康とは切っても切り離せない関係になっています。過ぎたるは及ばざるがごとしという言葉がありますが、必要なものも多く摂取すると逆効果ということもありますので正しい知識を付けて毎日の生活に活かしていただければと思います。

コメント